Die Selbstwirksamkeit auch in einer jungen, postmigrantischen Community zu steigern und Migrant*innenorganisationen zu stärken in ihrer Rolle als Mitgestalter*innen einer vielfältigen Gesellschaft, das ist das Ziel des Kooperationsprojektes »Gesellschaft selbstwirksam gestalten – STAEpolSel*« 1 , das das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und die Iranische Gemeinde in Deutschland (IGD) durchführen. Das Projekt mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 wird im Rahmen der »Gemeinwesenorientierten Projekte« (GWO-Projekte) im Themenbereich 1, Teilhabe und Partizipation durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert.

Die Selbstwirksamkeit auch in einer jungen, postmigrantischen Community zu steigern und Migrant*innenorganisationen zu stärken in ihrer Rolle als Mitgestalter*innen einer vielfältigen Gesellschaft, das ist das Ziel des Kooperationsprojektes »Gesellschaft selbstwirksam gestalten – STAEpolSel*« 1 , das das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und die Iranische Gemeinde in Deutschland (IGD) durchführen. Das Projekt mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 wird im Rahmen der »Gemeinwesenorientierten Projekte« (GWO-Projekte) im Themenbereich 1, Teilhabe und Partizipation durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert.

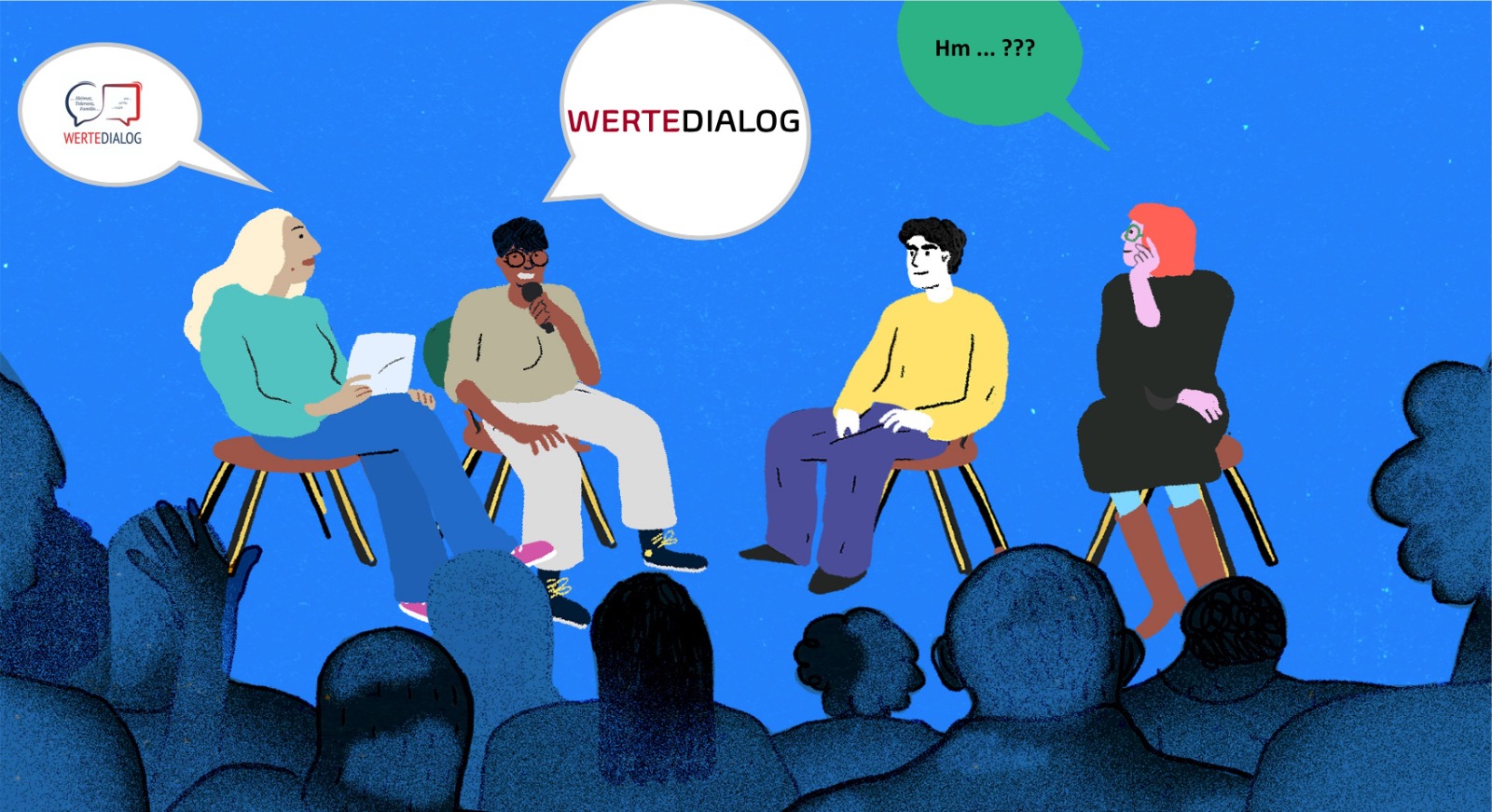

Am 5. November 2020 lud das Projektteam zu einer Online-Diskussionsrunde mit dem Titel »Wie wollen wir benennen und benannt werden« ein. Es kamen 26 Personen zusammen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit der Frage der adäquaten Begrifflichkeit beschäftigen: Unter den Teilnehmenden waren Vertreter*innen aus der Wissenschaft, aus der Praxis der Migrant*innenorganisationen und der Infrastruktur des Engagements (z. B. Freiwilligenagenturen), aus Kommunen und Bundesverbänden sowie neben den hauptamtlich mit der Thematik befassten Akteur*innen auch junge Menschen, die mit dem Thema durch ihr eigenes Engagement verbunden sind. Die Veranstaltung wurde moderiert von Susan Zare.

Nach der Begrüßung wurde zunächst ein Begegnungsraum für ein Kennenlernen und für einen kurzen Austausch zwischen den Teilnehmenden ermöglicht. Menschen, über die in diversen Diskursen gesprochen wird, aber auch Menschen, die sich beruflich mit dieser Thematik beschäftigen, konnten bei dieser Gelegenheit reflektieren, was die Bezeichnung »Migrationshintergrund« in ihnen auslöst, was ihnen in den bisherigen Diskursen fehlt und was sie sich von der Veranstaltung erhoffen.

Bei diesem Austausch wurde deutlich, dass einige sich mit dieser Bezeichnung, sowohl in der Rolle der Benennenden als auch der Benannten, nicht wohlfühlen. Zudem erhofften sich einige Teilnehmende von der Veranstaltung, eine Alternativbezeichnung mit an die Hand zu bekommen.

Im Anschluss fand ein ca. 30-minütiger Inputvortrag der Referentin Dr. Anne-Kathrin-Will, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität und assoziiertes Mitglied des Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) e. V., statt, die sich der Thematik aus einer wissenschaftlichen Perspektive zuwandte.

Thematisch stellte die Referentin zunächst die Vorgeschichte der Kategorie Migrationshintergrund, die ursprünglich den Begriff »Ausländer*in« ersetzen sollte, sowie den Stellenwert der Kategorie in der Repräsentativstatistik vor und verwies auf folgende Definition:

»Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.« (Statistisches Bundesamt 2019, S. 14)

Hierbei wurde deutlich, dass der Begriff recht umständlich über 10 verschiedene Merkmale, u. a. Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Geburtsort der Eltern, Art des Erwerbs der Staatsangehörigkeit (und die der Eltern) usw., operationalisiert wird und die erste und zweite Einwanderungsgenerationen zusammengefasst werden. Die Referentin verwies neben den empirischen Schwierigkeiten, die bei der Operationalisierung auftreten (z. B. Betonung und Unsichtbarmachung von Auslandsbezügen; Hierarchisierung von Deutschen und Nichtdeutschen auf den problematischen Aspekt dieser Bezeichnung auf der symbolischen Ebene, die eine höchst essentialistische ist und Sozialisationsaspekte nicht berücksichtigt (soziale Elternschaft). So ist das Abstammungsprinzip dieser Definition inbegriffen. Denn nur jemand mit deutschen Vorfahren (auf Seiten beider Elternteile) kann per Definition als Deutsche*r gelten.

Frau Dr. Will schlug vor, eher von Migrationserfahrung, als von »Migrationshintergrund« zu sprechen und Menschen nach ihren Zuschreibungserfahrungen zu fragen.

In der anschließenden Diskussion kam die Frage auf, wieso sich der Begriff »Migrationshintergrund« in den Diskursen dennoch so lange trage, wenn dies schon aus wissenschaftlicher Sicht wenig Sinn ergebe und ob die Kategorie insgesamt vermieden werden könne.

Auf diese Fragen hob die Referentin hervor, dass sich dieser Begriff trage, weil der Begriff der Ausländer*in als nicht mehr adäquat empfunden werde. Die so entstehende Lücke werde mit diesem Begriff gefüllt. Der Begriff »Eingewanderte und ihre Nachkommen«, der sich nur auf eine Generation beziehe und von den Neuen Deutschen Medienmacher*innen geprägt worden sei, erscheine ihr als ein passender Begriff. Für Antidiskriminierungsmaßnahmen würde eine Benennungskategorie benötigt und der Begriff »Migrationshintergrund« stünde hier für die Kategorie, mit der umschrieben wird, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen gefördert werden sollte. Daher sei es aktuell noch schwierig, diesen Begriff ganz zu vermeiden.

Einige Teilnehmende verbanden mit dem Begriff eine sachliche Beschreibung und fragten sich, ob der Begriff nicht auch positiv umgedeutet werden könne. Auch solle es weniger an der Politik und Wissenschaft und viel mehr an Menschen, die es betrifft und über die gesprochen wird, liegen, wie sie genannt werden wollen. Auch wurde gefragt, ob es nicht etwas Menschliches sei, dass wir stets nach Kategorien suchen, um Mitmenschen zu lesen: Menschen die Seite 3 von 4 zuvor als Ausländer*in, dann als Migrant*innen bezeichnet wurden, werden heute wiederum als Muslim*innen gelesen, was wiederum problematisch sein könne. Diskutiert wurde daran anknüpfend, ob soziokulturelle Aspekte vor wissenschaftlichen Kategorien in den Mittelpunkt gestellt werden sollten. Andere Teilnehmende äußerten Bedenken, ob Einwanderung oder Mobilität eine ausreichende Kategorie darstelle, um Menschen zu differenzieren, denn Erfahrungen seien sehr heterogen und eben nicht darauf reduzierbar. Auch wünschten sich Teilnehmende Alternativen, weil diese Konstruktion von Menschengruppen zu sehr an dunkle Zeiten in Deutschland erinnere. Sie plädierten für einen Weg aus den Zuschreibungsprozessen. Anstelle von Migrant*in, Post-Migrant*in, Migrant*in 2./ 3./ 4. Generation solle man doch lieber den Menschen an sich sehen. Auch zeigte sich die emotionale Dimension dieses Themas, denn obwohl die Selbstbeschreibung als Deutsche*r oftmals besteht, führen die Fremdzuschreibungen dazu, dass der Migrationshintergrund letztlich übernommen werden muss, was wiederum einen Konflikt mit der Selbstzuschreibung erzeugen kann.

Die Referentin verwies insgesamt in der Diskussion darauf, dass wir eine Benennung nicht vermeiden können, da wir weiterhin benennen müssen, vor allem im Hinblick auf die Erforschung von Diskriminierung. Aber aus ihrer Sicht sollte nur von Einwanderern und ihren Nachkommen gesprochen werden, nicht mehr von der 3. und weiteren nachfolgenden Generationen, da dies stark an Ariernachweise erinnere. Hierin sieht die Referentin Gefahren. Es gelte, zivilgesellschaftliche Stimmen zu sensibilisieren, um zu zeigen, dass es nicht nur ein Gefühl ist, dass sich Leute durch diese Bezeichnung ausgeschlossen fühlen, sondern dass dies tatsächlich passiere. Sie unterstrich, dass aktuell alle Menschen, die einen Auslandsbezug haben, von der Begrifflichkeit umfasst werden, obwohl sie einen deutschen Pass haben und obwohl sie hier geboren sind. Zeitgleich zeige sich, dass wir zukünftig auch hinterfragen müssen, was das Deutsche ist. Eine Frage, die wir uns stellen sollten sei, wie Deutsch und Deutsch+ gleich gesehen werden kann. Eine inklusive Idee von Deutschsein fehlt der Referentin zufolge aktuell noch.

Am Ende einer interessanten Diskussion unter reger Beteiligung äußerten Teilnehmende für eine weitere Veranstaltung den Wunsch, diesen Diskurs breiter zu fassen und die Beziehung von Fremdzuschreibung-, Selbstwahrnehmung und Selbstzuschreibung und die damit einhergehenden Prozesse für die Identitätsbildung aufzugreifen.

Dieser Bericht wurde von Roshanak Roshanbin, Projektmitar

beiterin bei der Iranischen Gemeinde in Deutschland e. V. und Selia Boumessid, Projektmitarbeiterin beim BBE, verfasst.

Die Selbstwirksamkeit auch in einer jungen, postmigrantischen Community zu steigern und Migrant*innenorganisationen zu stärken in ihrer Rolle als Mitgestalter*innen einer vielfältigen Gesellschaft, das ist das Ziel des Kooperationsprojektes »Gesellschaft selbstwirksam gestalten – STAEpolSel*« 1 , das das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und die Iranische Gemeinde in Deutschland (IGD) durchführen. Das Projekt mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 wird im Rahmen der »Gemeinwesenorientierten Projekte« (GWO-Projekte) im Themenbereich 1, Teilhabe und Partizipation durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert.

Die Selbstwirksamkeit auch in einer jungen, postmigrantischen Community zu steigern und Migrant*innenorganisationen zu stärken in ihrer Rolle als Mitgestalter*innen einer vielfältigen Gesellschaft, das ist das Ziel des Kooperationsprojektes »Gesellschaft selbstwirksam gestalten – STAEpolSel*« 1 , das das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und die Iranische Gemeinde in Deutschland (IGD) durchführen. Das Projekt mit einer Laufzeit vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2022 wird im Rahmen der »Gemeinwesenorientierten Projekte« (GWO-Projekte) im Themenbereich 1, Teilhabe und Partizipation durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert.